Beekeeping was not easy in 2024. We started with unusually high winter losses. Only half of the colonies survived the winter. The main culprit was once again the varroa mite, despite all precautions and treatments. The question arises as to whether treatments by beekeepers are effective in the long term. Shouldn't we do everything we can to breed a Varroa-resistant bee?

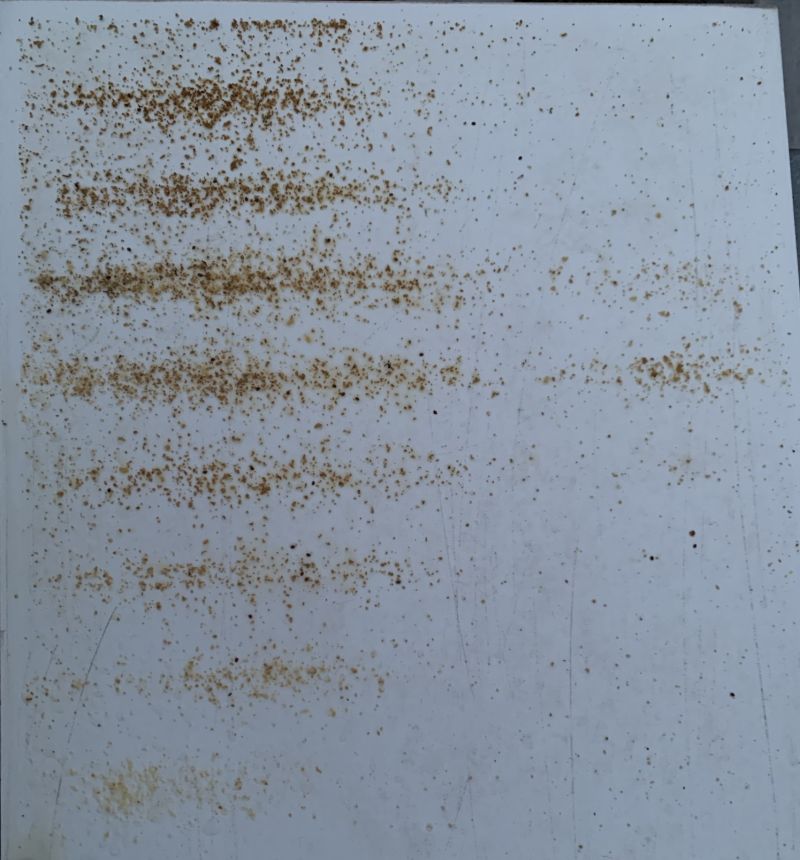

The occasional wet weather has caused some colonies to become infected with chalkbrood. Chalkbrood is a fungal disease. The fungus infects the bee larvae, which then pupate in their hexagonal cells. The infected larvae harden and mummify, giving them a chalky appearance, hence the name.

The Asian hornet is also on our minds. It has already been sighted in the canton of Zurich, but has not yet had any impact on the bees at Uetlihof. This newcomer is spreading very quickly because it has no enemies here and prefers to feed on bees. At present, attempts are being made to slow the spread by finding and destroying the nests.

The summer honey harvest brought a surprise. Some combs could not be extracted because the honey had already crystallised in the cells. This is called cement honey or melezitose. It comes from the honeydew of certain aphids on red firs and larches. This honey can be liquefied by heating. However, the quality of the honey suffers greatly, so this method was out of the question for us. In spite of all these adversities, we are satisfied with the honey harvest, which is almost equal to that of 2023.

Finally, some good news: we have passed the organic inspection again this year without any conditions. This confirms that we are producing uncontaminated honey in an environmentally friendly way.