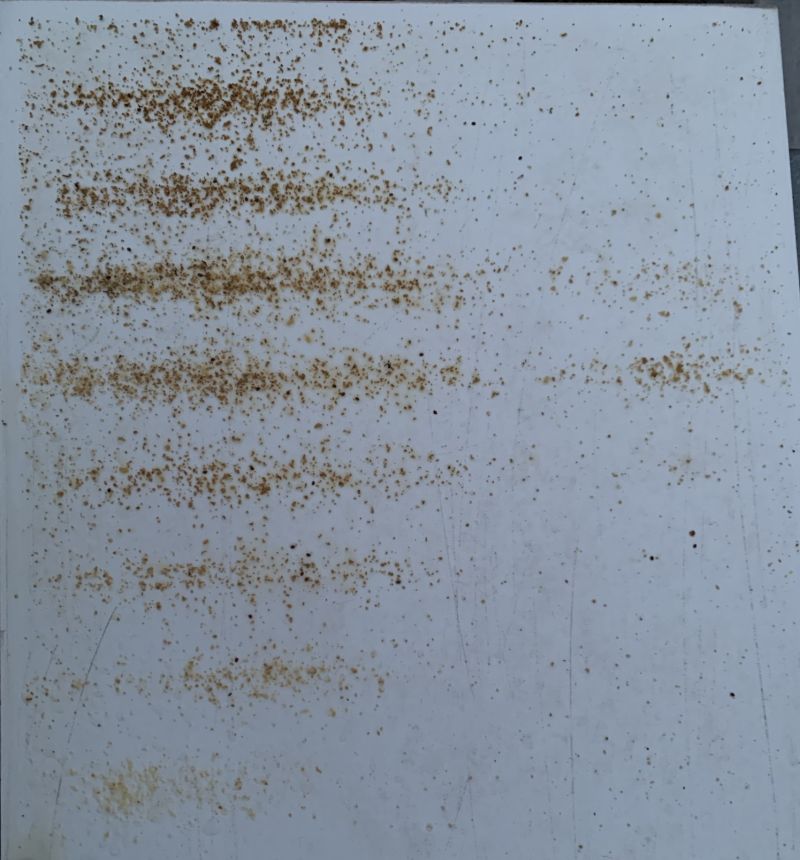

In den kalten Tagen des Winters geht es bei den Bienen ums nackte Überleben. Als Imker habe ich alles getan, um sie auf die kalten Tage vorzubereiten. Dies fängt schon im Sommer nach der Honigernte mit dem Auffüttern und einer ersten Behandlung gegen die Varroamilbe an. Nun kurz vor der Wintersonnenwende pflegen die Bienen keine Brut mehr, so dass ich eine letzte und besonders wirkungsvolle Behandlung durch Verdampfen von Oxalsäure machen konnte. Wenn durch die Massnahmen das Volk gross genug bleibt, können sich die Bienen gegenseitig wärmen, indem sie sich eng zu einer Bienentraube zusammen rücken. In der Mitte der Traube sitzt die Königin und lässt es sich bei angenehmen 25° C gut gehen. Sterben zu viele Bienen im Laufe des Winters, erfriert das gesamte Volk. Aktuell leben noch alle Völker, allerdings sind einige schon stark geschwächt. Nach der Frühjahrskontrolle Ende Februar Anfang März weiss ich mehr und lass es Euch an dieser Stelle wissen.